車に電装品(ドライブレコーダやレーダー探知機など)を取りつけるには、電源をとる必要があります。シガーソケットなどから電源をとると配線が「だら~」っと見えてスッキリしないことも。それがいやだなーって思う人もいるでしょう。そしたらヒューズボックスから電源をとるとなると、調べなといけないです。電源を調べるには「検電テスター」が便利です!今回は、「検電テスター」の使い方をご紹介します。ヒューズから電源を調べる際に便利ですよー!

「検電テスター」とは

後付けした電装品は、シガーソケットなどから電源をとると配線が「スッキリ」せず、だらりと見えます。ですが、ヒューズボックスから電源をとると配線が見えず「スッキリ」とおさまります。しかし、どのヒューズからでも電源をとることは出来ないです。

電装品は、常時電源やIG電源、ACC電源と必要に応じて電源をとる必要があり、取り付ける電装品の用途によってとる電源が違ってきます。

その取り付ける電装品の電源を調べるには、「検電テスター」がとても便利です。

.jpg)

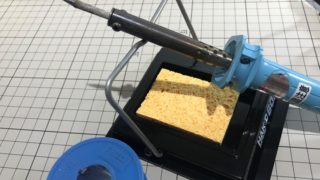

<エーモン 検電テスター>

通常のテスターであれば電圧や電流、抵抗値、導通などを細かく調べることができますが、この「検電テスター」は、導通を光で確認ができるだけですが、単純で簡単に調べられるテスターになります。

ではでは、次に「検電テスター」の使い方をみていきましょう😄

「検電テスター」の使い方

検電テスターの使い方を見ていきます。

登場するのは、ハスラーさんになります。ハスラーさんのヒューズボックスで「検電テスター」を使っていきます。

ちなみに使用する「検電テスター」は、エーモンさんになります。

<ハスラーさんです😄>

※例として、ドライブレコーダーの取り付けで電源をACC電源を調べるという設定でいきます。

step➊ボディーアースを取る

「検電テスター」本体に、「ジャックピン」を取り付けます。

<検電テスター本体とジャックピン>

.jpg)

「ジャックピン」を本体後ろの差し込み口に入れます。

.jpg)

「ジャックピン」を差し込むとこんな感じ😄

.jpg)

「ジャックピン」のコード反対側は、「ワニグチクリップ」になっています。

「ワニグチクリップ」でボディー(塗装面はアースできない)からでているボルトなどにくわえさせアースをとります。

アースがとれるボルトを探します。コードが、上の写真のように端子が止めてあるようなボルトからアースをとるといいです😄

アースがとれるボルトにワニグチクリップでとめる。

.jpg)

アースがとれている端子でもいいです😄

step➋通電を調べる

電流が、通っているか「検電テスター」を使っていきます。

例として、ヒューズの中からACC電源が流れるヒューズを探すことにします。

取扱説明書があればそちらを参照します。

(テスターのプローブ先端をチェックしようとするコードや端子部に接触させます。)

ACC電源となるヒューズをターミナルから外し、端子にテスターのプローブ先端を接触させます。

ヒューズボックスのACC電源(ヒューズ15A)です。

テスター検電前(LED消灯)

テスター検電中(LED点灯)

接触時に、通電していれば本体のLEDが発光します😄

※ヒューズをターミナルから引き抜くと2箇所の端子が見えます。どちらか一方の端子でLEDが発光する方が、プラス側になります。

-320x180.jpg)

おすすめの「検電テスター」

車やバイクなどの電装品カスタムをするなら「検電テスター」を持っていると何かと便利です。

じゃーどの「検電テスター」を選べばいいのでしょうか。

もちろん今回ご紹介しているエーモンさんの「検電テスター」ですね😄

使用時の注意点があります。

➊DC6V~DC24Vの範囲での使用になります。

➋先ほど、述べたように塗装面は、通電しにくいです。また黒塗装のボルトも通電しにくいです。

<塗装面>

-300x169.jpg)

<黒塗装ボルト>

➌10秒以上の通電をすると故障の原因になります。

➍テスターのコードを束ねて使用しないようにです。

➎プローブ先端は、とがっているのでケガをしないようにしましょう。

➏自動車専用になっています。

➐何回も同じところを測るとプローブ先端が鋭利なので対象物を破損させる原因にもなるので気を付けましょう。

ハスラーさんのヒューズボックス動画です😄

まとめ

今回は、「検電テスター」の使い方/ヒューズからの電源を調べる際に便利をご紹介しました。

今回は、ここまでとなります。ご覧になられていかがだったでしょうか。また、別の記事もご覧下さいね。

mamecoroエンジンは、動画も配信しておりますので、そちらもご覧ください。

よろしくお願いします。またチャンネル登録も宜しくお願いします。

ご覧いただけたらうれしいです。

皆様の愛車がいつまでも綺麗であり続け安全かつ事故の無いことを祈っております。

では、また次回お会いしましょう😄

.jpg)

-320x180.jpg)

-640x360.jpg)

-640x360.jpg)