車のバッテリーは、エンジン始動時や大きな電力を必要する時にバッテリーに充電されている電力で補う。バッテリーは車に必要な電気を発電機(オルタネーター)から電力を供給しています。また発電機でまかなうことができない過度な電力にはバッテリーからの供給になります。今回は、バッテリーの仕組みとチェック方法と交換方法、バッテリーの型式の見方をご紹介します。

バッテリーの充電の仕組み

バッテリーのチェックや交換を行うには仕組みを知っておくことも大事だ!

バッテリーとは?

バッテリーは言わば、電池(鉛電池)です。

バッテリー内で化学変化を起こし放電、発電機(オルタネーター)で充電される。

発電機によって電力をまかない電力を一定に保つことがでる。

バッテリーの役割

自動車のバッテリーの役割とは。

自動車の走行時は、発電機にあたるオルタネーターが電気を発生させバッテリーや電装部品に電気を供給している。

電気の供給はオルタネーターが行っています。

バッテリーの役割について。

エンジン始動時にスターター(セルモーター)を回しエンジンをかけるには大きな電力が必要となる。

そこでバッテリーに充電されている電気が必要となってきます。

バッテリーはエンジン始動時に必要とする電気を使うための大きな役割を担っています。

バッテリーの構造

バッテリーはどのような構造なのか?

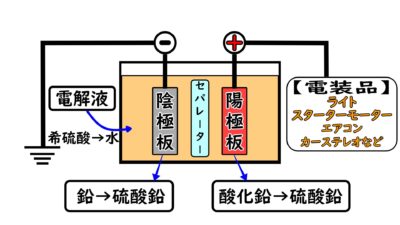

バッテリーの構造は、陽極板の酸化鉛と陰極板の鉛による複数のセル(層)構造になっている。

バッテリーの構造は、二つの極性の板を仕切られているセパレターの三つで構成され、配列は、陰極板/セパレーター/陽極板の順に並んでいる。

これらの極性の板は電解液の中に浸されています。

電解液は充電されている状態では希硫酸になっています。

このようにバッテリーは化学変化によって充電や放電を続けています。

次は、バッテリーの放電、充電中の状態を見ていきます。

➊放電中のバッテリー内の化学変化

各電装品(スターターモーター、エアコン、カーステレオなど)に放電されている時は陰極板は鉛から硫酸鉛へ、陽極板は酸化鉛から硫酸鉛に化学変化を起こし電解液は希硫酸から水へと変化する。

【放電中の化学変化】

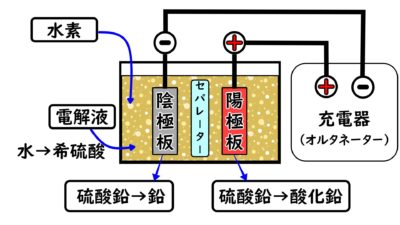

➋充電中のバッテリー内の化学変化

発電器(オルタネーター)からバッテリーへ充電されるとき、陰極板の硫酸鉛から鉛へ変化し、硫酸鉛から酸化鉛へと変わり電解水は水から希硫酸へと化学変化する。

【充電中の化学変化】

バッテリー上がり

上記のようにバッテリーが充電すると陰極は硫酸鉛が鉛へ陽極は硫酸鉛が酸化鉛に変化し電解液は水から希硫酸へと変化し始める。

放電が開始されると陰極と陽極は硫酸鉛へ電解液は希硫酸から水へと化学変化を起こしていく。

この時に電解液の希硫酸の水が多くなると電気を蓄えることができずにバッテリー上がりとなる。

バッテリーのチェック方法

電解液は充電中、電気分解され陽極に酸素ガス、陰極に水素ガスが発生する。

バッテリーがこのガスが発生すると、バッテリーの電解液が徐々になくなっていく。そこで電解液の補充が必要となる。

電解液のチェック方法

バッテリーを使うと電解液(バッテリー液)が徐々にではあるが少なくなる。

少なくなることでチェックが必要となります。

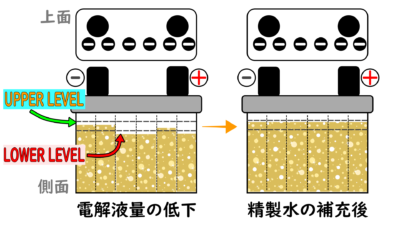

チェック方法はバッテリーの側面に液量の状態が分かるように液が透けて見える。

バッテリー側面にUPPER LEVEL(最高液量)、LOWER LEVEL(最低液量)の二本線(レベル)が表示されている。

LOWER LEVELを下回った時に、電解液(バッテリー液)を入れて補充を行う。

12Vのバッテリーは、セルが六つに分かれています。セル毎に電解液の量の減りが違うので、減っているセルに対して補充が必要となる。

※ちなみにセルが増えると電圧も上がります。

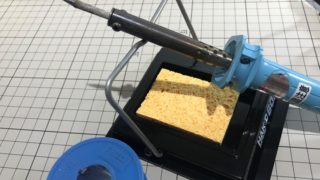

電解液の補充方法

次に電解液の補充方法は、一般的な12V(6セル)のバッテリーで解説。

バッテリーの上部に6セル分の六つの蓋がある。

各セルの蓋を外すと精製水を入れる注ぎ口が現れます。

その注ぎ口から精製水を注ぎ足して補充を行う。

精製水を入れる量は、UPPER LEVEL(最高液量)の線(ライン)まで注いで足して行きます。

精製水を注ぎ終えたらセルの蓋を締めていき完了!

服がボロボロに「やっちゃった」!

バッテリーに精製水を注ぎ足す際の注意点として裏フタに付いている電解液を衣服に付着すると洗濯時に穴があき服がボロボロになります。

また作業時はゴム手袋、ゴーグル(メガネ)を着けて行いましょう。

さらに車のボディに付着させないようにしましょう。塗装面が剥げてしまうので注意が必要です。必ず作業時には養生をすることをおすすめします。付着した場合は直ぐに水で流します。

【精製水の補充】

バッテリーに精製水を補充することで元の性能が発揮できます。

電解液の補充について

バッテリーは、充電時に電解液中の水が電気分解され陰極に水素ガス、陽極に酸素ガスが発生することでバッテリー内の電解液が徐々に失われていきます。

バッテリーの性能を維持するには電解液が量をチェックし、「LOWER LEVEL」を下回った場合に精製水を入れ補充を行いましょう。良好なバッテリーの機能を保つことができます。

バッテリーの電解液が不足の状態は電圧が下がりヘッドライトが暗くなったり明るくなったりを繰り返します。

またエンジン始動時にもスターターモーターの動作も弱くなります。回し過ぎるとエンジンが掛からないバッテリー上がりの状態になる。

現在は、バッテリーを充電する際に電解液を電気分解や自然放電の発生を抑えた構造になっているメンテナンスフリーバッテリー(MF)が使われてきています。

メンテナンスフリーとなっていますが全くチェックを入れなくてもいいわけではない。電解液の点検も必要なので確認しましょう。

バッテリー電圧のチェック方法の手順はこちらから。合わせておすすめします。

バッテリーの交換方法

バッテリーはいくらチェックをしていても長年使用していると交換が必要になってきます。それは、バッテリーの経年劣化や不具合によるものです。このような時がきても自分で交換ができるのでチャレンジしてみてはいかがでしょうか。

次に交換方法を解説します。

バッテリーの交換(取り外し)

バッテリーの交換は自分でできる!

バッテリーのある場所は、一般的にエンジンルームに設置されています。

それでは、バッテリーの交換(取り外し)を見ていきましょう。

取り外し手順:

- ボンネットの扉を開けエンジンルーム内のバッテリーを確認します。

- バッテリーをエンジンルームに固定している留め金具(ステー)をスパナ、メガネレンチなど使い取り外していきます。

- 留め金具の次に、バッテリーの ⊖ 端子からケーブルをレンチなどを使い外します。

- ⊖ 端子を外し終えたらバッテリーの ⊕ 端子からケーブルをレンチを使い外していきます。

- ⊖ ⊕ 端子からケーブルが外せたら、バッテリーを持ち上げ、エンジンルームから取りだします。

上記が取り外し作業になります。簡単な作業ですね。

バッテリーは見た目と違って重いです!

エンジンルームから取り出す際、腰を痛めないようにしましょう。

ボディーに接触しないように丁寧に慎重に取り外します。

バッテリーの上げ下ろしの際に中の電解液が飛び散らないように作業をしましょう。衣服に付くと穴が開きボロボロになります。非常に強い酸性で危険です!

作業時は、ゴム手袋、ゴーグル(メガネ)を着用すること!

新しいバッテリーの取り付け

交換用の新しいバッテリーを準備します。

エンジンルームに新しいバッテリーを載せます。

バッテリーの向きに注意して設置する。

新品バッテリー取り付け:

- バッテリーを設置します。この時も重いので腰などに負担のかからないように持ち上げる。

- バッテリーの留め金具をレンチ、スパナなどで取り付けていきます。工具が ⊖・⊕ の端子に接触しないよう注意し取り付ける。

- バッテリーの ⊕ の端子にケーブルを取り付けます。

- 次にバッテリーの ⊖ 端子にケーブルを取り付けます。

バッテリー本体の固定金具(ステー)を止めた際は、揺らしてぐらつきがないか確認します。

バッテリー交換時にメガネレンチ、スパナなどで作業を行いますが、プラス側とマイナス側の両端子に工具が接触しないように気をつけます。

接触するとスパークしケガ(火傷)となることがあり危険なので注意しましょう。

バッテリー形式の見方

バッテリーを自分で購入する際の選び方のポイントを見ていきます。

バッテリーはサイズや端子の配置、また性能による種類があります。間違って選んでしまうと取り付けられなかったり性能面でバッテリーの容量が足りないといったことがあります。

バッテリー形式とは

バッテリーには規格がある。その規格は、「JIS規格:JIS D 5301」によって定められ表示を「バッテリー形式」と呼ばれる表記で示されています。

バッテリー形式の表示は、性能ランクやバッテリーの短側面サイズ、長さ寸法、極性(端子)の配置を意味している。

バッテリー形式の読み方

バッテリー形式は、どのように読むのか?

例えば『44B19L』といったバッテリー形式を解説します。

【バッテリー形式の見方】

44B19L

➊44 ➋B ➌19 ❹L

➊性能ランク

性能ランクとは。

バッテリーの総合性能を表します(バッテリー容量や始動性など)。

38、40、42、44、50、55、60、65、70、75 など

数値が大きいほど性能がよくなっていきます。

数値の 50未満は2で刻み、又 50以上は5で刻む表示になります。

性能ランクは「JIS D 5301 始動用鉛蓄電池」で定義されています。

【性能ランク=(√(CCA)×√(RCn)) / 2.8】

性能ランク:

- CCA:定格コールドクランキング電流b

- RCn:定格リザーブキャパシティ

- 例え:CCA 300A (定格値)で RCn 51分(定格値)だと…

性能ランクは (√(300)×√(51))/2.8 = 44.0 表示の値は 44 となります。

➋バッテリーの短側面サイズ

短側面サイズとは。

JIS規格で幅、高さが区分され決められています。それが短側面サイズと呼ばれています。

記載されている記号の単位はA~Hまであり、A→H の順で大きくなる。

【短側面サイズ=幅×箱高さ(単位:mm)】

| 記号 | 幅 | 箱高さ |

| A | 127 | 162 |

| B | 129(127) | 203 |

| C | 135 | 207 |

| D | 173 | 204 |

| E | 176 | 213 |

| F | 182 | 213 |

| G | 222 | 213 |

| H | 278 | 220 |

➌バッテリーの長さサイズ

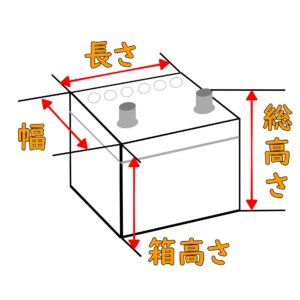

【バッテリー寸法】

上記の図は、バッテリーの長さ、側面の長さを表しています。

44B19L を例にあげると、44Bの次の数字19が、長さ19cmとなります。

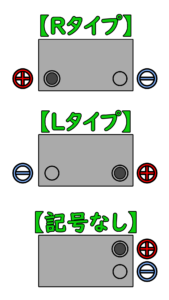

❹バッテリーの極性位置

【バッテリー上面の極性位置】

バッテリー上面には、 ⊕ ⊖ 端子があります。タイプによっては、端子位置が違うこともあり配線が取り付けられないといった場合もあるので選ぶ際はよく確認する必要があります。

バッテリーを間違えても使えなくもないのですが、配線が届かないことや性能面で劣ったり長持ちしないことも考えられます。適正なタイプを選ぶことをおすすめします。

-320x180.jpg)

バッテリー交換は、簡単に交換ができるが取り扱いには十分に気を付けることが必要となる。

まとめ

今回は、車のバッテリー充電の仕組みとチェックのやりと選ぶときの形式の見方、交換方法をご紹介しました。

バッテリーは、普段はあまり意識をしない(壊れない)パーツに思いがちですが、突然のバッテリー上がりになるとかなり困ります!そんな時、自分で選び、交換ができるとネットを使ったりもできます。

バッテリーのチェックをしてバッテリー上がりや長持ちさせるように点検を行うことが大事でした。

バッテリーの交換時は、腰や皮膚を傷めないようにしましょう。又、車のボディーにキズが付かないように慎重に作業を進めることが大事でした。

愛車のバッテリーをこまめに見てあげることで愛車も警戒に走ってくれると思います!

今回は、ここまでとなります。ご覧になった方は、いかがだったでしょうか。また、別の記事もございますので参考になれば幸いです。

皆様の愛車がいつまでも綺麗であり続け安全に事故の無いことを祈っています。

では、また次回にお会いしましょう!!

.jpg)

-320x180.jpg)