車の安全走行に欠かせないのがタイヤ。タイヤは路面と接地し雨や雪の日、また凍結路や悪路など様々な過酷な環境の中で安全な走行を可能にします。今回は、様々な環境で安全な役割をしてくれているタイヤ、そのタイヤの構造としくみとタイヤの各名称と種類をご紹介します。タイヤは悪路や天候に影響を受け、高速走行(高速回転)に耐える耐久性を維持してます。そんな耐久性に優れたタイヤを解説します!

Contents

タイヤのしくみ

車のタイヤのしくみは。

自動車のタイヤはゴム製になっており空気が入ることで自動車の荷重をささえつつ、エンジンからの動力で転がり車を駆動させています。

タイヤの役割とは?

タイヤの役目。

路面における衝撃を吸収、受け止めながらステアリングホイールの操作やアクセル、ブレーキなどを路面にドライバーの動作を意のままに伝えることが求められる。

タイヤにかかる摩擦力

タイヤにかかる摩擦力とは?

自動車はエンジンからの運動エネルギー(回転運動)をタイヤに伝え摩擦力が発生する。

摩擦力(グリップ力)は、タイヤと接地面との間に発生しその力が駆動力となり、自動車を進ませることができる。

タイヤに伝わる駆動力

タイヤが回転することで、後ろに押す力が摩擦力。

摩擦力によって逆の力、反対の力が作用することで駆動力が発生し自動車を進ませる(前進)ことができる。

駆動力:

タイヤと路面の接地面で押す力と反対の力が生まれ、この双方の力が等しい反力で駆動力が発生、それによってタイヤが回転し自動車は動きます。

ざっくり言うとこんな感じです。

路面とタイヤの摩擦力

タイヤと路面の接地面が大きいほど(面積が大きい)摩擦力が大きい!

摩擦力が大きくなることでグリップが良くなります。

例えば:

レーシングカーなどに使われているスリックタイヤは表面がツルツルで溝がなく接地面の面積が大きくグリップが良くなります。

スリックタイヤは雨や水で濡れた接地面は膜ができます。

この膜によってグリップが低下し滑りやすく危険になります!

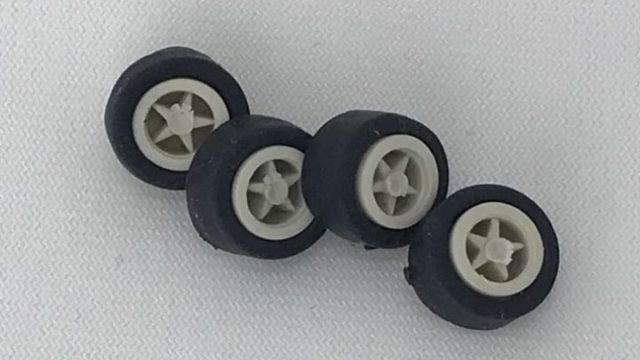

一般の自動車には、スリックタイヤで走行とはいかないので溝(トレッドパターン)が入っています。

トレッドパターン(タイヤの溝)

トレッドパターンとは、タイヤの溝のパターン。

この溝によって濡れた路面の水や雨を溝に沿って流しだします(排水)。

トレッドパターンは、接地面との水を溝によって排出されることで水の膜を防ぎ接地面のグリップを高め安全に走行させる役割があります。

【トレッドパターンの種類】

| リブ型 | ラグ型 | リブラグ型 | ブロック型 |

|

|

|

|

| 外側の円周に沿った溝になっており、横滑りに強く水はけがよい。

乗用車、小型トラック、バスなどの用途 |

外側の円周から側面に向かって溝になっていて、悪路に適し乗用車は不向き。

小型トラック、農耕車、建設用車両 |

現在では、広く使用され悪路にも走行ができる。リブ、ラグを合わせたもの。

乗用車、小型トラック、建設用車両 |

悪路、氷雪路(泥道)などに適している。一般的に乗用車に用いられている。

乗用車(スタッドレスタイヤなど) |

※トレッドは、路面とタイヤの隙間に水の膜を作らせない役目をしている。

<トレッドパターン>

ハイドロプレーニング現象

教習所でも聞いたことがあるハイドロプレーニング現象!

ハイドロプレーニング現象とは

路面とタイヤの間に水が入ることでグリップ力(摩擦力)の低下でタイヤが滑ってしまう現象。

ハイドロプレーニング現象は、摩耗したタイヤもこの現象になりやすく危険です。事故になる前に点検や交換が必要になります。

スリップサイン:

スリップサインは、摩耗限度が来た時、トレッド部分に側面からの直角ラインが浮き出してきます。

摩耗のサインはショルダー(タイヤ側面)に▲が刻印がされているのでその位置の摩耗状態を確認しましょう!

溝の深さが残り1.6mm以下は、車検が受からないので注意しタイヤの交換を行いましょう!

-320x180.jpg)

タイヤの構造

タイヤの構造を知っておく!

タイヤを見ると黒いゴムの輪っかに見えます。しかしタイヤはとても頑丈で複雑な構造。

タイヤはゴム以外のスチールや合成繊維などの素材も使い何層もの構造によって作られています。

このように何層も重ねて作られていることで、耐久性や強度、乗り心地(快適性)、静音性が保たれています。

さらにタイヤの中の構造は、外部の構造と内部の構造に分けられています。

タイヤの外部構造

タイヤの表面になる外部構造。

氷雪路や雨、泥と言った悪路にたいして直接接触し劣化を伴う環境に接している箇所にあたります。

サイドウォール

サイドウォールとは。

サイドウォールは、タイヤ表面の側面にあたるところです。

走行中のタイヤには路面からの衝撃がありその衝撃を吸収させる役割があります。

このことからサイドウォールには、伸縮性のあるゴムを用いている。

もし硬いゴムが使われているとしたら衝撃によってホイールから分離し外れ危険な状態になります!

ショルダー

タイヤのショルダー部分。

ショルダーはトレッドとサイドウォールとの間にあり、タイヤの側面から見ると接地面との角になるところにありトレッドとサイドウォールをつなげています。

ショルダーの役割は、走行時のトレッド(後で解説)と路面の摩擦によって熱が発生します。

発生した熱を外に放熱する役割があります。

トレッドの働き:

熱がこもるとタイヤ内部の空気が熱せられ膨張しタイヤが破裂や変形したりと危険な状態になります。

トレッド

トレッドとは、路面に接地するタイヤの溝。

タイヤには路面に接地する面にトレッドがある。このトレッドはいくつものパターンがあります。

トレッドの重要な役割の一つに雨の濡れた路面の水を排出。

水はけをよくすることで水の膜で引き起こすハイドロプレーニング現象(タイヤが浮き滑ってしまう)を抑えることができます。

※摩耗や速度によって滑る!

路面に直接触れるところなので、厚いゴムで覆われています。

タイヤの内部の構造

タイヤの内部構造は耐久性かつ複雑。

タイヤの空気圧の減圧を防いだり、タイヤの骨格となる形状維持を目的として構成されています。

インナーライナー

タイヤ内部、ホイールと接地する内側の部分。

インナーライナーは、タイヤの空気圧の減圧、漏れを防ぐ役割をしています。

現在の乗用車のタイヤは、チューブレスタイヤが使われていますが昔はチューブを入れたタイヤもありました。

インナーライナーはチューブレスタイヤでありますが、チューブのような働きをしている。

カーカスコード

コードを織り、カーカスを構成する。

カーカス構造により衝撃や空気圧に耐える耐久性と強度が必要とされるタイヤの骨格になる部位になります。

カーカス構造の種類(コードの織り方)

カーカス構造には種類があります。(コードの織り方の種類)

【カーカスコード種類】

- ラジアルタイヤ

ラジアルタイヤのラジアルとは「放射状の、星形の」という意味で、コードの織り方がタイヤの外側の側面から円周側(トレッド側)、タイヤの内側に向かって直角に巻くように並べられています。

- バイアスタイヤ(クロスプライタイヤ)

パイアスタイヤのバイアスは「斜めに裁断」という意味になります。カーカスコードと共に斜めに並べられています。

メリットは、乗り心地が良くなるのですがデメリットもあり、それは、耐摩耗性が弱くラジアルタイヤから比べると劣ります。

ブレーカー

トレッドとカーカスの中間の位置に配置されているのがブレーカー。

カーカスを斜めに配置しているバイアスタイヤは、ねじれを防ぐために複数のコードを重ねています。

ブレーカーで締め付けることで剛性を高めています。

ベルト

カーカスコードの締め付けをベルトで行っています。

それによってタイヤの変形をなくし剛性を高めます。

ビートワイヤー

ビートワイヤーの形状は、ワイヤーを束ね合わせゴムで覆ったリングの形状の部材になります。

タイヤに空気が入るとカーカスコードを引っ張る力が加わりビートワイヤーのワイヤー(鋼のワイヤー)が、リムに密着、固定することで空気の漏れを防ぐ働きをしてくれます。

バイアスタイヤは、ほぼなくなりラジアルタイヤが一般的になってきています。

現在ではチューブ入りタイヤも無くなりチューブレスタイヤが主流となっている。

ttps://mamecoro-ji.com/wheel-for-automobile-structure/

【タイヤ交換方法動画!】

タイヤ交換は、自分でもできます!タイヤ交換の際に溝の摩耗や損傷個所のチェックもできるので自分で交換はおすすめです。交換方法は動画で解説していますので合わせておすすめします。

まとめ

今回は、タイヤの構造としくみとタイヤの各名称と種類をご紹介しました。

タイヤは、路面と触れるもっとも安全面に重要な箇所になります。

タイヤは、ただ単にゴムだけで作られているように思いますが、耐久性や強度、耐熱といった性能を兼ね備えられた作りになっていました。

この、性能のおかげで私たちは、安全に自動車を走行させることができるます。

運転者の意のままに自動車を操縦できるように様々な要素が盛り込まれている。

今後タイヤ交換後のお手入れや保管方法も配慮していきたいものです。

今回は、ここまでとなります。ご覧になられていかがだったでしょうか。また、別の記事も配信しておりますのでご覧下さい。

また、mamecoroエンジンは、YouTubeでの動画も配信しております!そちらもご覧ください。よろしくお願い致します。

チャンネル登録も宜しくお願い致します。

ご覧いただけたらうれしいです。何かの参考になればと思います。

皆様の愛車がいつまでも綺麗であり続け安全かつ事故の無いことを祈っております。

では、また次回お会いしましょう😄

.jpg)

-320x180.jpg)

-640x360.jpg)